RIKEN研究人员领导的一个小组研究了特殊晶体是如何将光转化为电的。他们的发现将有助于提高它们的效率,这可能会导致晶体被用于太阳能电池。这项研究发表在Angewandte化学国际版杂志上。

太阳能电池通过一种被称为光伏效应的现象将光转化为电。绝大多数的太阳能电池是由两块嵌在一起的半导体组成的——一块电子过剩,另一块电子不足。这是因为该装置具有很高的转换效率。

但另一种光伏效应也引起了人们的注意——大块光伏效应,之所以这么叫是因为它只涉及一种材料。虽然目前它的转换效率很低,但最近的研究已经提出了提高效率的方法。

关于大块光伏效应是如何起作用的,一直存在很多争论。人们最初认为是材料内部极化产生的电场导致了这种效应,但最近一种新的解释越来越流行。

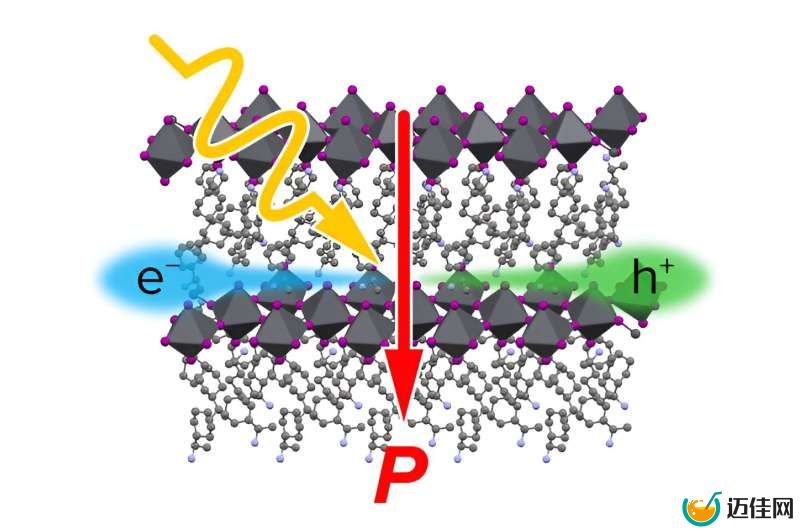

在这种新机制中,光移动材料中的电子云,这些移动传播,产生电流。这种电流具有吸引人的特性,包括超快的响应和无耗散的传播。

被称为有机-无机杂化钙钛矿(oihp)的材料在制造光电器件方面具有巨大的潜力。oihp中的体光伏效应通常归因于旧的宏观极化机制。

“材料中的内置电场通常被认为是oihp中大块光伏效应的起源,但没有确凿的证据,”理化学研究所新兴物质科学中心的Taishi Noma评论道。

现在,通过详细研究OIHP晶体中的体光伏效应,Noma和他的合作者发现了与位移机制一致的证据,并排除了宏观极化机制。

具体来说,他们观察到OIHP中沿非极性轴的体光伏效应,这无法用宏观极化机制来解释。

研究小组的结果强调了材料晶体对称性的重要性。获得的见解将有助于研究人员通过调整oihp的对称性来优化它们的特性。特别是,这些见解可能有助于提高oihp将光转化为电的效率。

诺玛和他的团队现在打算探索其他种类的材料。“原则上,移位电流也可以在其他类型的材料中产生,例如液晶和有机分子晶体,”Noma说。“我们希望将这项研究扩展到其他材料。”